全美人民为何为草地问题犯愁?

admin

2015-09-09

来源:江南电竞官网登录入口

网

草地——青葱碧玉,修剪整齐,象征着公民美德——为国家塑造了一道风景。它们现在还存在着,然而种植的初衷却不知所踪。

草地——青葱碧玉,修剪整齐,象征着公民美德——为国家塑造了一道风景。它们现在还存在着,然而种植的初衷却不知所踪。

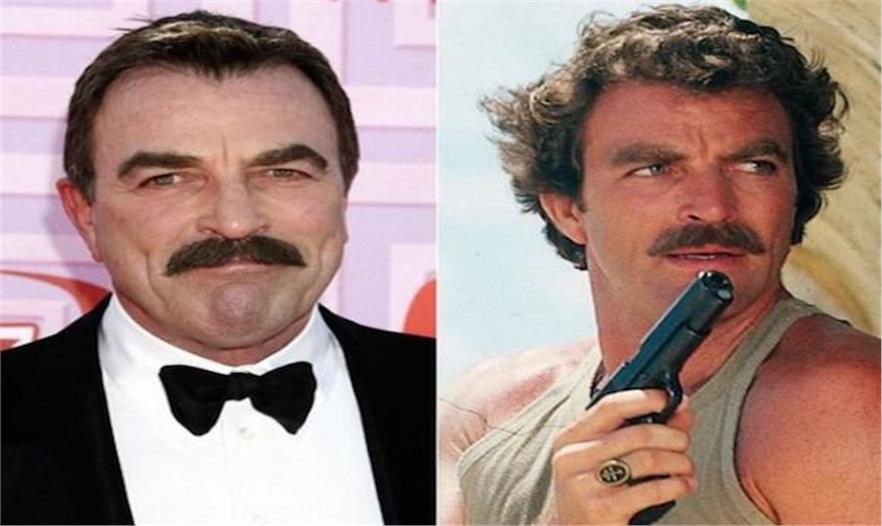

网络话题#旱灾耻辱#(droughtshaming)——正如其名所示,它的存在主要是为了谴责那些在加州最近的一次旱灾中没有节约用水的人们,不少人成为这个标签的受害者,包括不知名的草地灌溉工、人行道清洗工、贝弗利山庄。不过,到目前为止,因为这个标签受到羞辱的最高规格人士当属演员汤姆·赛立克( Tom Selleck),他早前因盗用消防用水被加州文图拉郡卡勒瓜斯市水务部门控诉。据说他用这些水浇灌了他名下的60英亩农场——包括一个鳄梨农场及一块价额不菲的草地。

这个案子最后基于一些尚未公开的条款达成庭外和解,这事也就算翻篇了。此外,虽然这位《私家侦探玛格侬》的男主角很明显在半退休状态下变成了一个绅士般的农场主,整个事件让人印象深刻之处在于——赛立克的可耻行径可谓具有国民的冲击性,以及它代表着多大的转变。在美国的大半部历史里,健康的草地——葱绿,丰茂,修剪齐整——不仅仅象征着个人与集体的繁荣,它还有更深刻的内涵:共同理想、集体责任、保持一致的方便。草坪是不同家庭的共享空间,它们最初设计出来是作为家庭之间的连接纽带,同时也让家庭之间保持一定的距离。它们也是受到社会规章约束的空间。“当美好的草坪与雅致的屋舍开始装点着国家,”安德鲁·杰克逊·唐宁(Andrew Jackson Downing)——美国一流的庭院设计哲学家表示,“这时我们知道,秩序与文化已经建立起来了。”

那种想法继续存在,即使是在今日,它意味着,不能继续保留“明媚的草地”必然产生不愉快的结果。弗吉尼亚州的费尔法克斯郡的郡号119-3区——全国司法书本上典型的区域——规定“任何一个土地所有者在其小于1/2英亩(约合21780平方英寸,即2023.43平方米)的住宅用地或一小片土地上种植超过12英寸长(或高)的任何草地都是违法的。”费尔法克斯郡不仅就邻里之间种植的草的长度给出了建议,它还提出了更为严厉的措施——如果问题地产“光秃秃的或缺乏照料,你可以向郡里报告。”

这种报告造成的问题可能远比罚款严重。2008年,乔·普鲁登特(Joe Prudente)——弗罗里达州的一个退休老人,尽管多次重铺、浇水、除草,他的草坪还是露出了一些不太悦目的褐色地皮——因“未按社区标准适当地维护草坪”而入狱。今年早些时候,德州大草原城的里克·约斯(Rick Yoes)也在监狱服刑一段时间——他的罪行是庭院里的植物长得过于繁茂。75岁左右的老妇人格里·萨特尔(Gerry Suttle)最近被捕,理由是——她没有给她家房子对面的大街上属她所有的草地割草——直到住在德州附近的4个男孩在新闻里听到她的不幸遭遇,赶过来帮她割草。

很显然,那种基于草地的淘气行径非常常见。环境科学教授保罗·罗宾斯(Paul Robbins)所著《草地人:草地、杂草和化学品如何让我们成为现在的自己》一书中有许多这样的故事——人们带着或真诚或极具消极挑衅的关心询问自己的邻居,一个残破的割草机如何能够对付一个杂草丛生的院子,或是有人趁邻居外出度假偷偷地割掉了他家的草坪。《了不起的盖茨比》中的主人公就展现了我们所谓的替人割草的类似情景:尼克没有护理自己与盖茨比家毗邻的草坪,这让杰伊很抓狂——最后,杰伊不得不派自己的园丁去修剪,这才修复了田园生活的公共空间秩序。

草地,早在汤姆·赛立克出现以前,作为清教徒道德规范的清扫与铺草地的产物就增长了两倍

在西卵以外的世界,一些APP的存在是一种社会风气的延伸。比如,DroughtShame作为其中一种,致力于帮助用户“捕捉标有地理位置的照片,证明其不遵守加州水源限制政策”。草地作为私人用地,有时却因法律与社会命令而与人共享。对它们合理的维护是我们彼此立下的契约的一部分,这个逻辑不仅在“秩序与文化”的名义上行得通,某种意义上,也在文明本身的名义上行得通。在那个失真的、有泡沫的理想——我们速记为“美国梦”的名义上,同样如此。土地——“这片土地”,你的土地,我的土地——胜过了最理想的、牧歌般的人类学种族和阶层划分。迈克尔·波伦(Michael Pollan)说:“草地对于我们作为美国人的身份来说如此重要,以至于允许任何人用自己的方式对待它。一旦我们决定将这片土地用作集体意愿的工具而非表现个人的舞台,美国的草地——集体的,国家的,被纳入仪式的和一览无余的——看上去就不可避免了。”

早在汤姆·赛立克出现以前,草地作为清教徒道德规范的清扫与铺草地的产物就增长了两倍。Tapis vert,或者说“green carpet”(绿毯)——其概念不仅来自法国花园和英国庄园,也来自想象中的意大利绘画,这些画让想象中的现代草坪照进现实——象征着北美殖民者对于在其它事物上能够与欧洲相匹敌的渴望,那就是精英主义。(草地是早期欧洲的高级消费,它代表着它的所有者能负担得起土地用于审美目的的费用,而非农业用地的意图,它也显示出,在割草机大大地减轻了修剪草坪的负担之前的那段时期,土地所有者可以付钱让仆人用长镰刀做这件事。)在托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson)那里,环绕着蒙蒂塞洛的不仅是整齐成行的庄稼,还有修剪齐整的草地,它没有其它目的,只传达出一种信息——关于杰斐逊自己,也关于一个新兴民族的雄心壮志。

随着国家发展,环境美化设计师加重了草地的象征意义:集体性,一环扣一环的命运,民主政治本身。庭园设计师弗兰克·J·斯科特(Frank J. Scott)在《美化郊外房屋地面的艺术》一书中写道:“妨碍别人欣赏自然之美是很野蛮的,自然之美是我们去创造和保护的宝贵财富。”他补充道:“把门前的土地一起对外开放,从中获得的美感是种优秀的品质,让所有参与交流的人们内心充盈,并不会让谁口袋里的钱变少。”草坪变成了作为美国权利与胜利的象征,昭昭天命的美学延伸,也是温和与青葱的奖励,这都是人类持续不断地同自然战斗并最后获胜的结果。一块维护精良的草地——茂盛繁华,暗示着悠闲(即便维护它让悠闲成为不可能)——代表着另一种胜利:郊区的秩序胜过城市的肮脏。一片宽阔整洁的绿地,叶子被修剪成统一的长度,像是从一家的门口流到另一家,这正如罗曼·马尔斯(Roman Mars)记录的那样,是“防裂窗户”。

在人们的生活受到弗兰克·J·斯科特、安德鲁·杰克逊·唐宁及弗雷德里克·劳·奥姆斯特德( Frederick Law Olmsted)的市民工程所影响的几个世纪里,郊区给美国的风景带去了更多的统一性。受立未城模型、机械化草坪修理工的引进、哈伯-博施的施肥方式以及中世纪对统一的信仰的影响,草地扩张了。草地和种子比较容易安置。草地提供了一个隐喻,如果不是对全新的高速公路体系的完全模仿,那么它统一了国家(若不是从政治上就是从视觉上)。如果这么说言过其实,那么说是“象征性地”绝不为过。在大变动时期,一块草地代表着结构与安宁。

尼克没有护理自己与盖茨比家毗邻的草坪,这让杰伊很抓狂——最后,杰伊派自己的园丁去那修剪,这才修复了田园生活的公共空间秩序

草地也代表了另一种秩序:家庭劳力的明确分工。最早形成这个职业时,草坪修剪工在市场上基本是被卖给男人,作为用来维护他们房屋外的工具——同样的,妇女是厨房、起居室、卧室空间里的工具。在庭院里,孩子们一起玩耍,小狗嬉戏,乐趣横生,烤肉上方飘着火焰,这在商业广告里被描绘成半野外家庭空间,它的野蛮需要女性力量来驯化。它在流行文化中得以保留真是个好主意,几乎每年父亲节都在家得宝或劳氏公司或约翰·迪尔公司的广告里占据半壁江山。几年前,扬基蜡烛在男性蜡烛市场上采取了非同寻常的手段。它的香味让人想起新割下的青草,被命名为“乘式割草机”。

这一产品很明显显示出,在过去的几个世纪和现在之间,割草机传递的信息的持久性之强。今天,对草地的定性仍然是模糊的;它们的乐趣也只是部分地被表现出来;其休闲功能依旧费时费力。它们吐出氧气,同时也放出仪式化的自我牺牲式的有害水蒸气。它们越广阔就越贵。2009年,美国人一年花了200亿美元用于维护草坪,那是因为草地既顽固又有生命,也是由于它体内的生长密码的驱使——长得更高,努力朝着太阳,繁衍生息——与我们的期望截然相反。生长与修剪,动物对抗植物,这是循环而无止尽的:整件事没有穷尽,极富禅意而又并非如此。

覆盖美国国土的大多数牧场的草籽——肯塔基州的蓝色草籽(实际上源于欧洲和亚洲北部),百慕大草籽(实际上源于非洲),结缕草(源自东亚),以及你的草坪上结出的杂交品种——其实并非源于本地。那意味着,虽然那些草可以在这里存活下来,但它们并不能依靠自身繁荣生长。一种名为美国梦帕尔玛绿(American Dream Perma-Green)的草需要很多的水,比自然降水提供的水量还大。它要求用肥料丰富土壤的营养成分。有时候,它还需要杀虫剂。但共生关系仍然在于草地那边,因为我们需要它们,正如它们需要我们一样。我们花费金钱、资源和时间培育我们的绿地毯,并不仅仅是因为我们想,更是因为我们被期望这样做。这个花销是我们送给美国同胞的礼物,大致相当于税收、疫苗接种、“请”、“谢谢”以及咳嗽时捂着嘴。维护一块草地将会——更确切地说,已经——在向我们共同打造的未来效忠了。

最后,我们最后回到汤姆·赛立克身上来——大多数事情多会如此。他的偷水羞事件代表着知名且显著的转变,远离一切被深深植根的象征主义。毕竟,赛立克的罪行几乎与乔·普鲁登、格里·萨特尔和里克·卡拉维所犯的罪行相反。直到最近,他所做的就是保持着在文化交易的末期应有的样子——漫不经心、富人式的行事方式:维护他的庭园,照料他的绿地,使他的小块集体主义地毯免受干旱和死亡。

当然,他忽略的是话题#旱灾羞耻#所暗示的转变:自然界管理工作的美德与恶习已经互换位置了,这让公民事物——公共的事物,承担责任的事物,值得尊敬的事物——忽视了草地。赛立克脚下的土地转变了。那片让批评者狂怒的土地实在太绿了。

这个转变发生得如此迅速,主要是因为加州常年的大干旱。据EPA估计,美国全国的草地需要90亿——这并非印刷错误;一天需要数十亿加仑的水来维护。但这还是发生了,因为反草地的情绪长期翻腾在环保主义者之间,在记者之间,在活动家之间。迈克尔·波伦(Michael Pollan)在关注食物节约之前,写了厚厚一本书《他们二者》(Two of Them)来反对草地。萨拉·斯坦( Sara Stein)也如此。蕾切尔·卡森(Rachel Carson)的《寂静之春》(Silent Spring),在对美国环境中的杀虫剂的追踪调查中,反复地提及郊区的庭院。罗丽·奥托(Lorrie Otto)是以“不羁的人”而著称的反草地运动的发起者,她批判草地“贫瘠”、“单调”、“罪大恶极的浪费”,总之,是“真的邪恶”。最近几年,反对草地的文章更短小更网络化。

我们拥有新的环境保护论,它由嬉皮士道德事宜快速转变为更见简单更紧急的生存事宜

直到最近,这类警告被大量忽略了。尽管加州干旱,但它依旧是大量引进绿色植物的家园,这些绿植在房屋周围,在购物超市周边,在点缀于沙漠之上的假绿洲——高尔夫场地上方。NASA2005年的一项研究在卫星图片中发现,绿地几乎占了整个美国大陆面积的2%。这其中也包括还未开发的许多广阔土地。马萨诸塞州和新泽西州20%的土地被草地覆盖。特拉华州的草地覆盖率为10%。总之,美国边界有4000万英亩的绿地,这表明绿地面积几乎是被灌溉的玉米地面积的三倍。玉米!

换句话说,从2005年起,牧场草地——无人吃的植物——是国内单项种植面积最大的农作物。

在实际中,这是相当荒谬的。情况是,我们的情形大体上就和乔·普鲁登特因绿地里不悦目的褐色地皮而入狱的原因相同:草地在象征性上、心理上、精神上都对美国人有着非凡含义。它们涉及到我们的价值观,我们的渴望,我们可实行的与愚蠢的希望。

长期以来,我们都可以做众多的环境保护学家和记者请求我们去做的事情:除掉草坪,用人造草场代替我们令人倦怠而费力的草地扩张,或者代之以当地植物或旱生园艺景观来重新美化环境。我们可以效仿西部几州——加州,桑利桑那州,内华达州的做法:付钱请人去除草地,每平方英尺的价位从1美元至4美元不等。我们能够做到。我们或许也应该这么做。虽然,问题在于草地快速生长时文化也逐渐变化。图像学甚至比根部本身更难连根拔起。在某种意义上,放弃我们的草地,是对失败的一种承认——对自然,对时间的流逝,对新世纪生态系统的现实。它可能要求我们做一些美国人传统上不擅长的事情:承认我们的局限性。

***

2015年的美国不仅有旱灾,普锐斯、Leaf电动车和特斯拉也盛行起来,它们的环境信息表现在语意身份象征上。在威廉·索拿马,“古老的珐琅”混合容器正在以49.95美元的价格出售。不仅在帕尼斯之家餐厅和布鲁希尔,在美食网络杂志上,在沃尔玛的走廊上,“有机的”、“当地的”、“可持续的”等等字样充斥我们四周。网上的小测试可以帮我们算出或者减少我们的碳足迹。我们拥有新的环境保护论,它由嬉皮士道德事宜快速转变为更见简单更紧急的生存事宜。

郡县法院新闻服务可以分析汤姆·赛立克加州南部住宅大院的的航拍照片,以一种既惊讶又令人安慰的情感报道问题农场上的“大量褐色草皮”的特写。

今年初,加州州长杰里·布朗(Jerry Brown)——这个名字有深深的讽刺性与合适性——发布了一条行政指令,规定全州市民减少25%的用水量。当然,此举意在应对旱灾,同时也是为了响应我们人类看待自然资源的方式的变化,我们与周围世界产生联系的方式的变化。布朗解释说:“我们进入了一个新纪元。每天都得给你的美丽小绿地浇大量的水——这种想法即将成为历史。”

或许我们真的身处新纪元。或许这标志着我们和草地的爱恋关系即将终结。或许新的全国性景观——同一个世界,分享同一个景观,激励并要求共同的责任感——将呈现一种新的蛮荒。也许,正如分布在加州高速公路的布告牌上声称的一样,“褐色是新型的绿色”。也许未来的庭院的特色之处在于野花、本地的草和多汁的绿色植物,一切混杂在一起以确保不对称性。也许我们会发现凌乱之美。如果我们足够幸运,能够拥有一小片土地,我们可以自己决定它的形状,某种程度上,向曾经的美国而非我们曾希望的美国致敬。

网络话题#旱灾耻辱#(droughtshaming)——正如其名所示,它的存在主要是为了谴责那些在加州最近的一次旱灾中没有节约用水的人们,不少人成为这个标签的受害者,包括不知名的草地灌溉工、人行道清洗工、贝弗利山庄。不过,到目前为止,因为这个标签受到羞辱的最高规格人士当属演员汤姆·赛立克( Tom Selleck),他早前因盗用消防用水被加州文图拉郡卡勒瓜斯市水务部门控诉。据说他用这些水浇灌了他名下的60英亩农场——包括一个鳄梨农场及一块价额不菲的草地。

这个案子最后基于一些尚未公开的条款达成庭外和解,这事也就算翻篇了。此外,虽然这位《私家侦探玛格侬》的男主角很明显在半退休状态下变成了一个绅士般的农场主,整个事件让人印象深刻之处在于——赛立克的可耻行径可谓具有国民的冲击性,以及它代表着多大的转变。在美国的大半部历史里,健康的草地——葱绿,丰茂,修剪齐整——不仅仅象征着个人与集体的繁荣,它还有更深刻的内涵:共同理想、集体责任、保持一致的方便。草坪是不同家庭的共享空间,它们最初设计出来是作为家庭之间的连接纽带,同时也让家庭之间保持一定的距离。它们也是受到社会规章约束的空间。“当美好的草坪与雅致的屋舍开始装点着国家,”安德鲁·杰克逊·唐宁(Andrew Jackson Downing)——美国一流的庭院设计哲学家表示,“这时我们知道,秩序与文化已经建立起来了。”

那种想法继续存在,即使是在今日,它意味着,不能继续保留“明媚的草地”必然产生不愉快的结果。弗吉尼亚州的费尔法克斯郡的郡号119-3区——全国司法书本上典型的区域——规定“任何一个土地所有者在其小于1/2英亩(约合21780平方英寸,即2023.43平方米)的住宅用地或一小片土地上种植超过12英寸长(或高)的任何草地都是违法的。”费尔法克斯郡不仅就邻里之间种植的草的长度给出了建议,它还提出了更为严厉的措施——如果问题地产“光秃秃的或缺乏照料,你可以向郡里报告。”

这种报告造成的问题可能远比罚款严重。2008年,乔·普鲁登特(Joe Prudente)——弗罗里达州的一个退休老人,尽管多次重铺、浇水、除草,他的草坪还是露出了一些不太悦目的褐色地皮——因“未按社区标准适当地维护草坪”而入狱。今年早些时候,德州大草原城的里克·约斯(Rick Yoes)也在监狱服刑一段时间——他的罪行是庭院里的植物长得过于繁茂。75岁左右的老妇人格里·萨特尔(Gerry Suttle)最近被捕,理由是——她没有给她家房子对面的大街上属她所有的草地割草——直到住在德州附近的4个男孩在新闻里听到她的不幸遭遇,赶过来帮她割草。

很显然,那种基于草地的淘气行径非常常见。环境科学教授保罗·罗宾斯(Paul Robbins)所著《草地人:草地、杂草和化学品如何让我们成为现在的自己》一书中有许多这样的故事——人们带着或真诚或极具消极挑衅的关心询问自己的邻居,一个残破的割草机如何能够对付一个杂草丛生的院子,或是有人趁邻居外出度假偷偷地割掉了他家的草坪。《了不起的盖茨比》中的主人公就展现了我们所谓的替人割草的类似情景:尼克没有护理自己与盖茨比家毗邻的草坪,这让杰伊很抓狂——最后,杰伊不得不派自己的园丁去修剪,这才修复了田园生活的公共空间秩序。

草地,早在汤姆·赛立克出现以前,作为清教徒道德规范的清扫与铺草地的产物就增长了两倍

在西卵以外的世界,一些APP的存在是一种社会风气的延伸。比如,DroughtShame作为其中一种,致力于帮助用户“捕捉标有地理位置的照片,证明其不遵守加州水源限制政策”。草地作为私人用地,有时却因法律与社会命令而与人共享。对它们合理的维护是我们彼此立下的契约的一部分,这个逻辑不仅在“秩序与文化”的名义上行得通,某种意义上,也在文明本身的名义上行得通。在那个失真的、有泡沫的理想——我们速记为“美国梦”的名义上,同样如此。土地——“这片土地”,你的土地,我的土地——胜过了最理想的、牧歌般的人类学种族和阶层划分。迈克尔·波伦(Michael Pollan)说:“草地对于我们作为美国人的身份来说如此重要,以至于允许任何人用自己的方式对待它。一旦我们决定将这片土地用作集体意愿的工具而非表现个人的舞台,美国的草地——集体的,国家的,被纳入仪式的和一览无余的——看上去就不可避免了。”

早在汤姆·赛立克出现以前,草地作为清教徒道德规范的清扫与铺草地的产物就增长了两倍。Tapis vert,或者说“green carpet”(绿毯)——其概念不仅来自法国花园和英国庄园,也来自想象中的意大利绘画,这些画让想象中的现代草坪照进现实——象征着北美殖民者对于在其它事物上能够与欧洲相匹敌的渴望,那就是精英主义。(草地是早期欧洲的高级消费,它代表着它的所有者能负担得起土地用于审美目的的费用,而非农业用地的意图,它也显示出,在割草机大大地减轻了修剪草坪的负担之前的那段时期,土地所有者可以付钱让仆人用长镰刀做这件事。)在托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson)那里,环绕着蒙蒂塞洛的不仅是整齐成行的庄稼,还有修剪齐整的草地,它没有其它目的,只传达出一种信息——关于杰斐逊自己,也关于一个新兴民族的雄心壮志。

随着国家发展,环境美化设计师加重了草地的象征意义:集体性,一环扣一环的命运,民主政治本身。庭园设计师弗兰克·J·斯科特(Frank J. Scott)在《美化郊外房屋地面的艺术》一书中写道:“妨碍别人欣赏自然之美是很野蛮的,自然之美是我们去创造和保护的宝贵财富。”他补充道:“把门前的土地一起对外开放,从中获得的美感是种优秀的品质,让所有参与交流的人们内心充盈,并不会让谁口袋里的钱变少。”草坪变成了作为美国权利与胜利的象征,昭昭天命的美学延伸,也是温和与青葱的奖励,这都是人类持续不断地同自然战斗并最后获胜的结果。一块维护精良的草地——茂盛繁华,暗示着悠闲(即便维护它让悠闲成为不可能)——代表着另一种胜利:郊区的秩序胜过城市的肮脏。一片宽阔整洁的绿地,叶子被修剪成统一的长度,像是从一家的门口流到另一家,这正如罗曼·马尔斯(Roman Mars)记录的那样,是“防裂窗户”。

在人们的生活受到弗兰克·J·斯科特、安德鲁·杰克逊·唐宁及弗雷德里克·劳·奥姆斯特德( Frederick Law Olmsted)的市民工程所影响的几个世纪里,郊区给美国的风景带去了更多的统一性。受立未城模型、机械化草坪修理工的引进、哈伯-博施的施肥方式以及中世纪对统一的信仰的影响,草地扩张了。草地和种子比较容易安置。草地提供了一个隐喻,如果不是对全新的高速公路体系的完全模仿,那么它统一了国家(若不是从政治上就是从视觉上)。如果这么说言过其实,那么说是“象征性地”绝不为过。在大变动时期,一块草地代表着结构与安宁。

尼克没有护理自己与盖茨比家毗邻的草坪,这让杰伊很抓狂——最后,杰伊派自己的园丁去那修剪,这才修复了田园生活的公共空间秩序

草地也代表了另一种秩序:家庭劳力的明确分工。最早形成这个职业时,草坪修剪工在市场上基本是被卖给男人,作为用来维护他们房屋外的工具——同样的,妇女是厨房、起居室、卧室空间里的工具。在庭院里,孩子们一起玩耍,小狗嬉戏,乐趣横生,烤肉上方飘着火焰,这在商业广告里被描绘成半野外家庭空间,它的野蛮需要女性力量来驯化。它在流行文化中得以保留真是个好主意,几乎每年父亲节都在家得宝或劳氏公司或约翰·迪尔公司的广告里占据半壁江山。几年前,扬基蜡烛在男性蜡烛市场上采取了非同寻常的手段。它的香味让人想起新割下的青草,被命名为“乘式割草机”。

这一产品很明显显示出,在过去的几个世纪和现在之间,割草机传递的信息的持久性之强。今天,对草地的定性仍然是模糊的;它们的乐趣也只是部分地被表现出来;其休闲功能依旧费时费力。它们吐出氧气,同时也放出仪式化的自我牺牲式的有害水蒸气。它们越广阔就越贵。2009年,美国人一年花了200亿美元用于维护草坪,那是因为草地既顽固又有生命,也是由于它体内的生长密码的驱使——长得更高,努力朝着太阳,繁衍生息——与我们的期望截然相反。生长与修剪,动物对抗植物,这是循环而无止尽的:整件事没有穷尽,极富禅意而又并非如此。

覆盖美国国土的大多数牧场的草籽——肯塔基州的蓝色草籽(实际上源于欧洲和亚洲北部),百慕大草籽(实际上源于非洲),结缕草(源自东亚),以及你的草坪上结出的杂交品种——其实并非源于本地。那意味着,虽然那些草可以在这里存活下来,但它们并不能依靠自身繁荣生长。一种名为美国梦帕尔玛绿(American Dream Perma-Green)的草需要很多的水,比自然降水提供的水量还大。它要求用肥料丰富土壤的营养成分。有时候,它还需要杀虫剂。但共生关系仍然在于草地那边,因为我们需要它们,正如它们需要我们一样。我们花费金钱、资源和时间培育我们的绿地毯,并不仅仅是因为我们想,更是因为我们被期望这样做。这个花销是我们送给美国同胞的礼物,大致相当于税收、疫苗接种、“请”、“谢谢”以及咳嗽时捂着嘴。维护一块草地将会——更确切地说,已经——在向我们共同打造的未来效忠了。

最后,我们最后回到汤姆·赛立克身上来——大多数事情多会如此。他的偷水羞事件代表着知名且显著的转变,远离一切被深深植根的象征主义。毕竟,赛立克的罪行几乎与乔·普鲁登、格里·萨特尔和里克·卡拉维所犯的罪行相反。直到最近,他所做的就是保持着在文化交易的末期应有的样子——漫不经心、富人式的行事方式:维护他的庭园,照料他的绿地,使他的小块集体主义地毯免受干旱和死亡。

当然,他忽略的是话题#旱灾羞耻#所暗示的转变:自然界管理工作的美德与恶习已经互换位置了,这让公民事物——公共的事物,承担责任的事物,值得尊敬的事物——忽视了草地。赛立克脚下的土地转变了。那片让批评者狂怒的土地实在太绿了。

这个转变发生得如此迅速,主要是因为加州常年的大干旱。据EPA估计,美国全国的草地需要90亿——这并非印刷错误;一天需要数十亿加仑的水来维护。但这还是发生了,因为反草地的情绪长期翻腾在环保主义者之间,在记者之间,在活动家之间。迈克尔·波伦(Michael Pollan)在关注食物节约之前,写了厚厚一本书《他们二者》(Two of Them)来反对草地。萨拉·斯坦( Sara Stein)也如此。蕾切尔·卡森(Rachel Carson)的《寂静之春》(Silent Spring),在对美国环境中的杀虫剂的追踪调查中,反复地提及郊区的庭院。罗丽·奥托(Lorrie Otto)是以“不羁的人”而著称的反草地运动的发起者,她批判草地“贫瘠”、“单调”、“罪大恶极的浪费”,总之,是“真的邪恶”。最近几年,反对草地的文章更短小更网络化。

我们拥有新的环境保护论,它由嬉皮士道德事宜快速转变为更见简单更紧急的生存事宜

直到最近,这类警告被大量忽略了。尽管加州干旱,但它依旧是大量引进绿色植物的家园,这些绿植在房屋周围,在购物超市周边,在点缀于沙漠之上的假绿洲——高尔夫场地上方。NASA2005年的一项研究在卫星图片中发现,绿地几乎占了整个美国大陆面积的2%。这其中也包括还未开发的许多广阔土地。马萨诸塞州和新泽西州20%的土地被草地覆盖。特拉华州的草地覆盖率为10%。总之,美国边界有4000万英亩的绿地,这表明绿地面积几乎是被灌溉的玉米地面积的三倍。玉米!

换句话说,从2005年起,牧场草地——无人吃的植物——是国内单项种植面积最大的农作物。

在实际中,这是相当荒谬的。情况是,我们的情形大体上就和乔·普鲁登特因绿地里不悦目的褐色地皮而入狱的原因相同:草地在象征性上、心理上、精神上都对美国人有着非凡含义。它们涉及到我们的价值观,我们的渴望,我们可实行的与愚蠢的希望。

长期以来,我们都可以做众多的环境保护学家和记者请求我们去做的事情:除掉草坪,用人造草场代替我们令人倦怠而费力的草地扩张,或者代之以当地植物或旱生园艺景观来重新美化环境。我们可以效仿西部几州——加州,桑利桑那州,内华达州的做法:付钱请人去除草地,每平方英尺的价位从1美元至4美元不等。我们能够做到。我们或许也应该这么做。虽然,问题在于草地快速生长时文化也逐渐变化。图像学甚至比根部本身更难连根拔起。在某种意义上,放弃我们的草地,是对失败的一种承认——对自然,对时间的流逝,对新世纪生态系统的现实。它可能要求我们做一些美国人传统上不擅长的事情:承认我们的局限性。

***

2015年的美国不仅有旱灾,普锐斯、Leaf电动车和特斯拉也盛行起来,它们的环境信息表现在语意身份象征上。在威廉·索拿马,“古老的珐琅”混合容器正在以49.95美元的价格出售。不仅在帕尼斯之家餐厅和布鲁希尔,在美食网络杂志上,在沃尔玛的走廊上,“有机的”、“当地的”、“可持续的”等等字样充斥我们四周。网上的小测试可以帮我们算出或者减少我们的碳足迹。我们拥有新的环境保护论,它由嬉皮士道德事宜快速转变为更见简单更紧急的生存事宜。

郡县法院新闻服务可以分析汤姆·赛立克加州南部住宅大院的的航拍照片,以一种既惊讶又令人安慰的情感报道问题农场上的“大量褐色草皮”的特写。

今年初,加州州长杰里·布朗(Jerry Brown)——这个名字有深深的讽刺性与合适性——发布了一条行政指令,规定全州市民减少25%的用水量。当然,此举意在应对旱灾,同时也是为了响应我们人类看待自然资源的方式的变化,我们与周围世界产生联系的方式的变化。布朗解释说:“我们进入了一个新纪元。每天都得给你的美丽小绿地浇大量的水——这种想法即将成为历史。”

或许我们真的身处新纪元。或许这标志着我们和草地的爱恋关系即将终结。或许新的全国性景观——同一个世界,分享同一个景观,激励并要求共同的责任感——将呈现一种新的蛮荒。也许,正如分布在加州高速公路的布告牌上声称的一样,“褐色是新型的绿色”。也许未来的庭院的特色之处在于野花、本地的草和多汁的绿色植物,一切混杂在一起以确保不对称性。也许我们会发现凌乱之美。如果我们足够幸运,能够拥有一小片土地,我们可以自己决定它的形状,某种程度上,向曾经的美国而非我们曾希望的美国致敬。

发表评论

您好,登录后才可以评论哦!