恢复性空间规划:应对个体孤独、社会隔离和不平等

注:本文为删减版,不可直接引用,原文中英文全文刊发于《景观设计学》2019年第6期“慢城市与新生活方式”专刊,参考引用格式见文末。下载全文请点击此处。

导 读

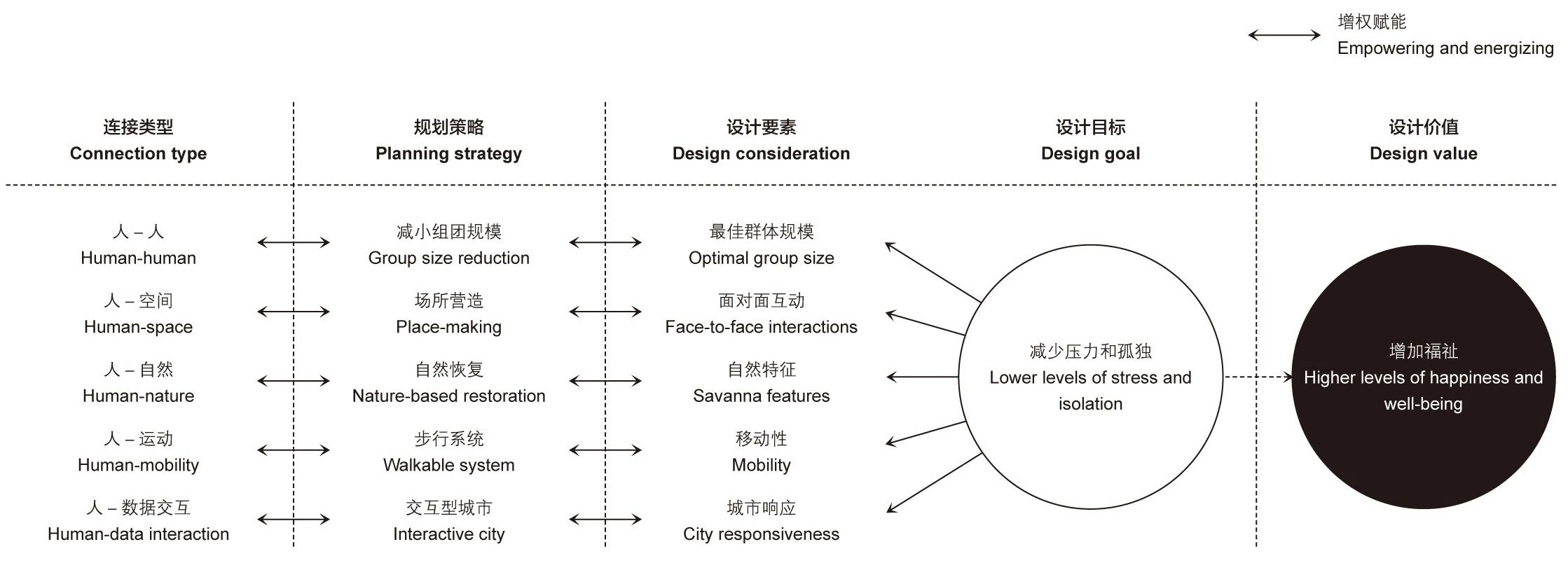

趋于同质化的城市及社会原子化现状可能导致相应的孤独、隔离与不平等,前者与后者存在内在过程与发展阶段的一致性,而个人心理状况与城市问题亦具有内在一致性。文章回顾了社会恢复性城市主义等诸多思潮,在此基础上总结得出社会恢复性城市设计模型,提出减小组团规模、场所营造、自然恢复、构建步行系统、打造交互型城市5种规划策略,将规划视作赋权的技术与工具,以实现人与人、人与空间、人与自然、人与运动以及人与数据的连接。

抵抗孤独、隔离和不平等的恢复性空间规划实践

Restorative Spatial Planning Practice

in Response to

Isolation, Segregation, and Inequality

徐磊青

同济大学建筑与城市规划学院教授,同济大学高端智库专家

言语

同济大学建筑与城市规划学院博士研究生,美国佐治亚理工大学访问学者

1 城市发展、社会原子化与个体孤独

巨大而同质的城市弥漫着对人们身心健康不利的环境。19世纪末,社会学家乔治·西美尔(Georg Simmel)发现,工业革命以来,与乡村相比,城市在工业生产、商业文化和公共生活方面经历着更为剧烈的变革[1],并依此对现代城市居民的情绪特征进行了诊断,将其总结为“冷漠”“算计”“腻烦”等[2]。当下中国城市空间的某些特征不幸印证并强化了百余年前西美尔所预言的城市生活的负面趋势。在中国城镇化进程的上半场,土地开发过于追求高速度、高效率和高周转,以致快速生产出一系列诸如鄂尔多斯康巴什区和天津于家堡金融区般庞大、同质、无趣和丑陋的城市空间。

不论是从礼俗社会(gemeinschaft)到法理社会(gesellschaft)[3],还是从计划经济时期的单位化社会发展为改革开放后的原子化社会[4],无不在强化“原子化”的演化动向。目前中国城市逐渐原子化的发展过程会造成人际关系疏离、个人与公共生活脱节以及道德失范等链式反应[5]。从社会结构上看,后单位制的原子化家庭现象某种程度上既是社会同质与隔离的原因,也是结果。它的发展伴随着新自由主义的兴起和后福特主义的产生,以及从国有企业等生产性单元向以金融逻辑为导向的城市空间的跨步。城市作为金融工具的施用对象,造成了消费化大生产中附属中间组织的缺失[6],土地市场上只有买方和卖方的环境同样强化了城市空间中的消费和被消费关系,相应地在物质层面形成超大停车场与广场、郊区化公路,以及城市更新“飞地”等城市空间。

在原子化的社会形态之下,个体的孤独常显现于“居所-公共空间”的二元结构中,由此可见个人领域的禁闭与公共领域的萎缩之间的“根脉冲突”[7]关系。社会底层的原子化在中国城市中呈现为蜗居地下室的“鼠族”、城中村中的“蚁族”(大学毕业生低收入聚居群体),以及“猪笼城寨”中的住客。个体的禁闭会导致一系列临床心理问题,包括临床抑郁症、焦虑症、感官过度兴奋、植物人状态等,甚至可能导致自杀;而长时间的隔离感则会导致情感障碍、思维迟缓、注意力不集中以及自制力失常等[8]。此外,个体的禁闭对于身体健康的影响也极大,会增加疾病的易感性——那些独居或缺乏社会关系的人患病或死亡的几率明显增加[9]。

2 城市空间中的社会隔离与不平等

然而,当个体的被动孤独与经济能力相挂钩,所带来的就不只是单纯的空间问题,还包括社会隔离与不平等——由社会原子化产生的隔离逐渐发展为阶级鸿沟,由此导致的空间隔离实际上缘于资源的分配不均。

即使如此,空间隔离作为一种本质上与可达性和包容性相关的准入制度,仍然是城市设计者责无旁贷的工作对象。人居环境的隔离是首先需要解决的问题,但以此为目标的行动却屡遭碰壁。居住隔离是城市社会隔离的显著表现,因种族、宗教、职业、生活习惯、文化水平或财富等方面的差异,相似的城市居民集居于某一特定地区,且内部有着趋于一致的价值观念,不相似的集团间则彼此分开,产生隔离作用[10]。社区的开放性实则探讨的是“有限度的公共空间”的问题,更多关注于社会空间,而非物质空间。

更甚的是,如果从社会隔离的角度来看待空间设计的工具性,就会发现许多正向增益在现实中遭到了反向实施。例如,开放封闭式小区的倡议使得居民主体出现紧张症状,相应的基础设施本身在空间分布上也存在对外界的隔离和排斥。我们亟需基于城市发展的阶段性来考虑社区开放问题,现阶段规划工具的对接不力反而将相对弱势的阶层从他们最需要的公共服务设施中逐步推离。

大型公园和地铁站等公共资源首当其冲。随着以公共交通为导向的开发(TOD)模式的发展,地铁站周边的高强度开发吸引了大量资本的涌入,周边居住区与商业办公楼的价格随之升高。具备更强购买力的居民较少使用地铁出行,迫切需要通过地铁出行的居民反而被挤至地铁站的辐射范围之外。

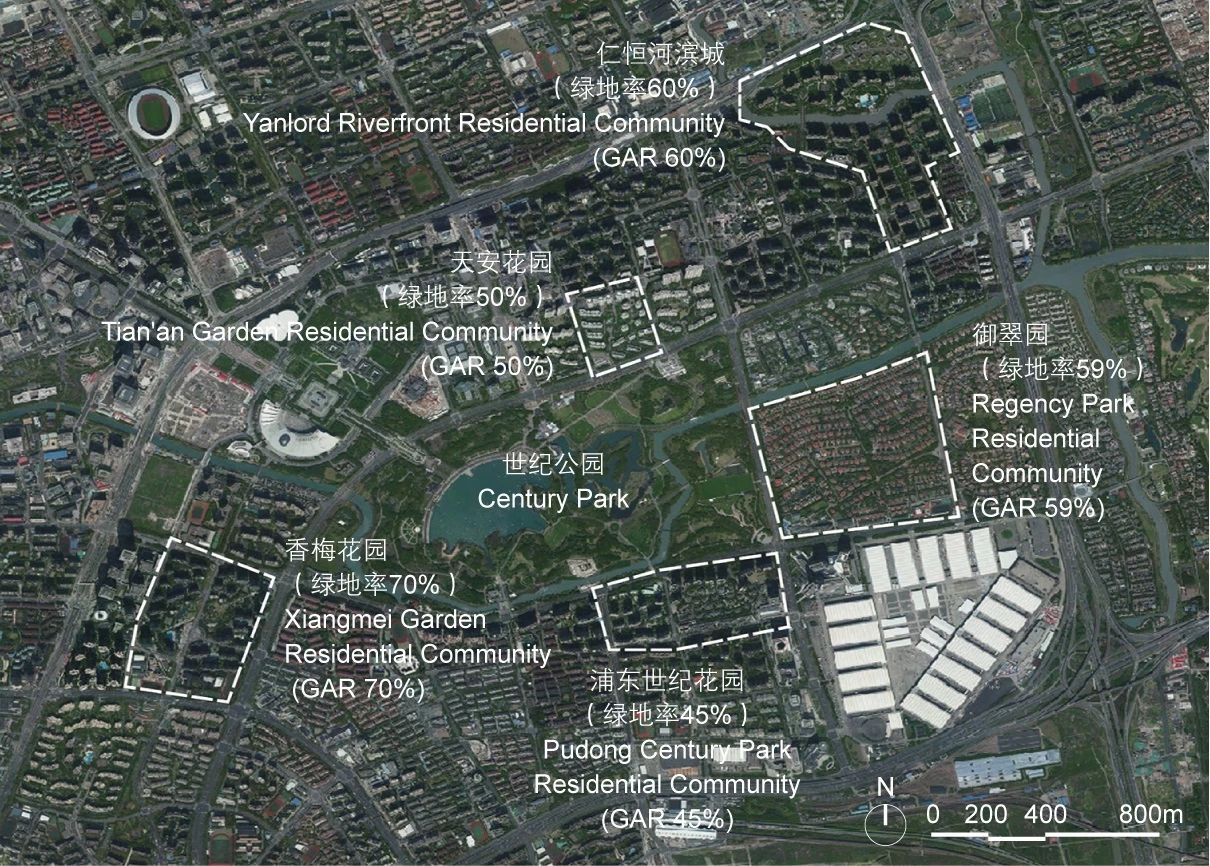

此种情况同样可见于公园的公共性窘境。以上海世纪公园为例,这座占地140.3hm2的大型城市公园地处浦东新区,极富自然生态特征,它的重要功能之一是为周边居民提供服务。但从世纪公园周边小区的绿地率来看,天安花园、仁恒河滨城等高档居住区都拥有较高的绿地率,此处居民使用世纪公园的需求也便大大降低。而真正需要绿地滋养的居民却居住于距离世纪公园更远的区域[11]。相较于大型公园,社区口袋公园的服务范围更广、效率更高,却在以往的规划中未得到充分重视。

在上海市世纪公园周边,天安花园、仁恒河滨城、御翠园、浦东世纪花园和香梅花园等小区均拥有较高的绿地率。 © 肖扬

3 恢复性空间规划实践的城市设计模型

如何才能应对孤独与隔离的社会危机?英国学者凯文·思韦茨等人提出“社会恢复性城市主义”(Socially Restorative Urbanism)概念,力求通过场所营造实践,在设计中创造平等的社会空间,形成体验性景观,以应对社会原子化问题[12]。

社会恢复性城市主义理论为新的城市设计模型提供了基础连接的向量,而作为工作对象的节点则需继续在跨学科的外延中寻找空间规划专业自主性的蓝海。凯文·本尼特(Kevin Bennett)等学者用一连串渐进式的观点来追溯城市心理问题的起源,试图为城市设计找到新的工作对象与框架[13]。研究团队探索了群体规模、面对面互动、自然特征、移动性和城市响应能力等设计要素,认为这些工作场域重新界定了社会恢复空间实践的目标。

基于此,笔者进一步拓展了其提出的社会恢复性城市设计模型,将社会连接和空间修复理论应用于原子化网络的修复中,提出以增进心理健康和社会恢复为目标的城市设计模型。笔者将社会连接类型拓展为5个不同层级的系统,并结合相应的规划实践来讨论空间作为赋权工具与对象在这些系统中的社会恢复性理论基础,它们也可作为场所营造与参与式设计等空间行动的基础性理论。此类赋权与空间行动相对于蓝图式规划的确具有“去专业性”特征,但这并不代表缺乏专业性。下文将具体阐述恢复性空间规划模型,及相关营造实践在“行动即知识”倾向以外的补足性思考。

社会恢复性城市设计模型(改绘自参考文献[13]) © 徐磊青,言语

人与人的连接:确定合理规划规模

人类学家罗宾·邓巴(Robin Dunbar)等学者的研究表明,受限于大脑皮层的大小,一个人大约可与150人维持关系,许多社会适应行为只能在小团体内完成[14]。与之相悖的是,当前中国城市规划实践中超大街区和超大组团大行其道,由此造成的超高社会密度突破了人类的空间-社会关系阈限,这也是促发城市病的重要根源。空间恢复性规划的实质是通过机制创新促进空间恢复。

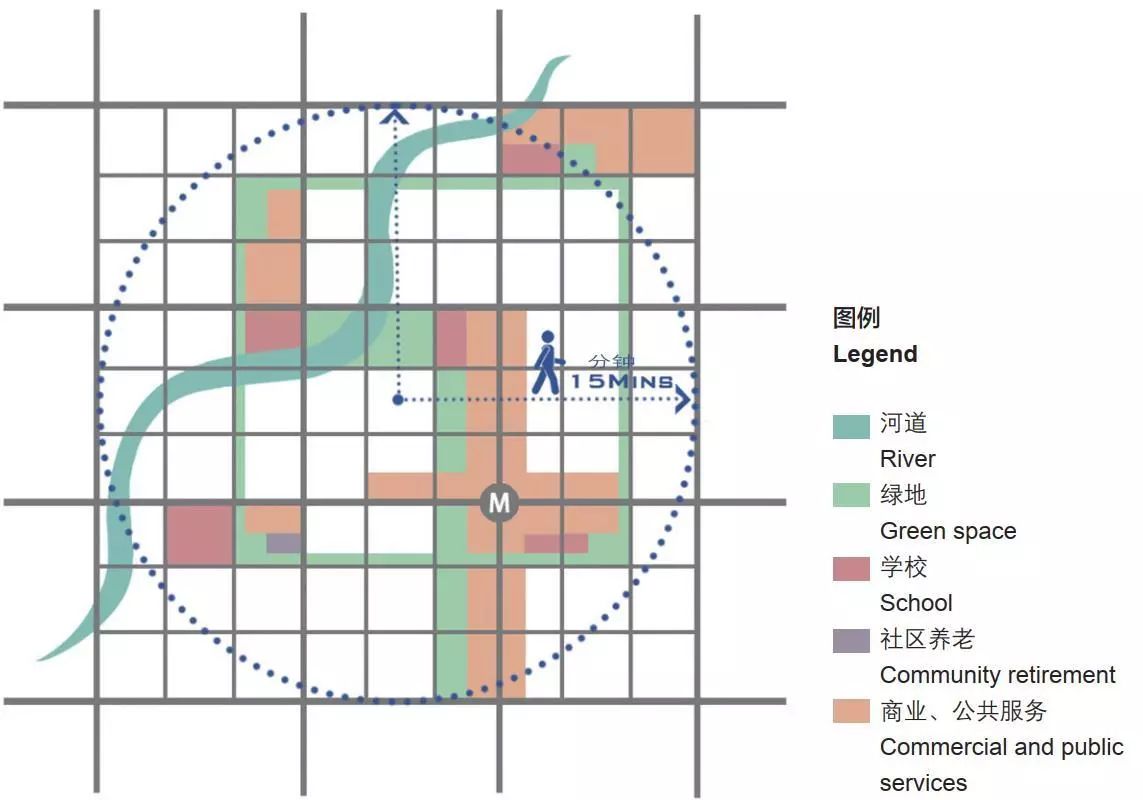

营造对象的科学界定需要结合条则与纲要进行,以更好地支持恢复性空间改造。2016年,原上海市规划和国土资源管理局(现上海市规划和自然资源局)首先推出了《上海15分钟社区生活圈规划导则(试行)》[15],之后济南、长沙、宁波等城市纷纷启动编制生活圈规划导则或开展相关专题研究。时下15分钟、10分钟和5分钟生活圈规划如火如荼,但首先应该确定合理的规模(包括公共服务设施和聚集单元的规模),才能通过生活圈这样的城市政策实现社会韧性。

《宁波市15分钟社区生活圈规划导则》内容 © 徐磊青

人与空间的连接:场所营造

场所营造的实质是促使人们自主创造并参与公共空间,以及为之提供面对面交流的机会,一方面通过行动改善空间使用模式与社会状况,另一方面形成新的共同体对空间进行改造,以提升空间品质并激发空间活力[16],同时产生社交摩擦和丰富公共生活[17]。场所营造是目前全球范围内城市设计在微观空间尺度落地的主流实践模式,著名案例包括纽约时代广场改造、“停车日”[Park(ing) Day]的全球实践,以及塞纳河畔“巴黎沙滩”场所营造项目等。当前已涌现了许多与场所营造相关的工具和技术策略,如战术城市主义(Tactical Urbanism)或游击城市主义(Guerrilla Urbanism)等,主要通过充当空间媒介与构建共同体来实现前述价值观,达到人与空间的连接。

2013年夏季巴黎塞纳河畔的“巴黎海滩”活动 © Peter Haas

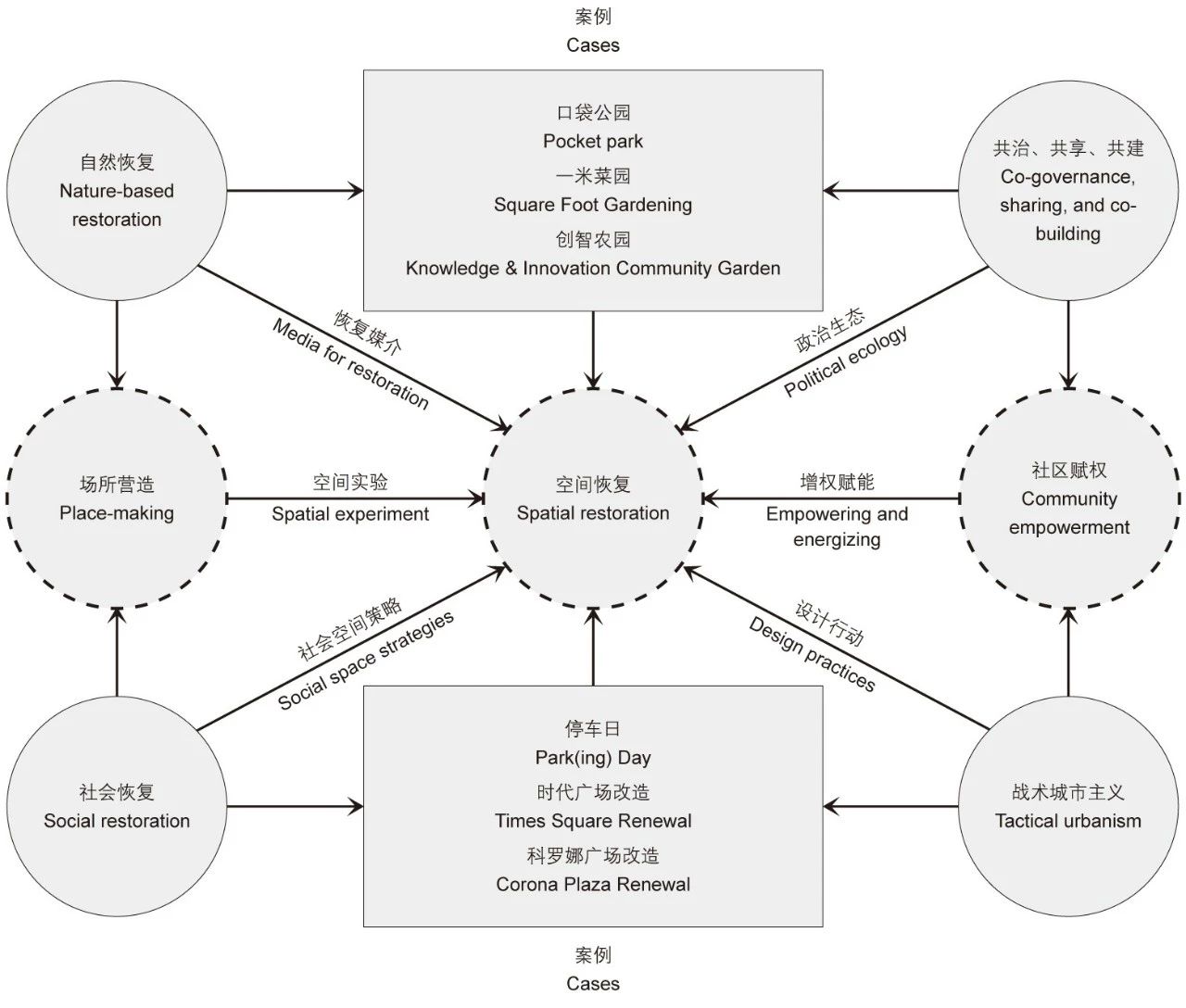

但场所营造的过程性与社会恢复性并不是单纯的物质空间的结果。场所营造通过建立人与人的连接,以跨越产权、创造空间使用的新形式,发挥设计的媒介作用[18],并通过对公共领域的重新构建,将短期设计行动转化为长远的影响[19],在社区赋权的推动下永续发展[20]。以上几点攻坚目标从易到难,逐渐从城市设计的公共空间环境品质需求,走向学科价值与社会意义的实现,最终与人类学、社会学理论中的公共性进行跨学科交叉,实现行动与社群的互相促进。由徐磊青等人延展的空间恢复理论框架如下图所示[21],可用作支撑人与空间连接实践的基础。

空间恢复理论框架。该框架具有较强的跨学科背景,涉及恢复媒介、政治生态、社会空间策略和设计行动等内容。© 徐磊青、言语

通过社会空间途径进行的场所营造成功与否,需从媒介与连接的角度检视。以四叶草堂的社区花园营造项目创智农园为例,位于上海市杨浦区五角场街道的创智坊小区和国定路第一小区“破墙开门”,两侧居民得以共享社区花园[22]。尽管只是在实际空间中开了一小扇门,但却是睦邻氛围、社区民主进程和社区运维管理上的重大突破。破墙开门不仅大大缩短了小区居民前往地铁站、菜市场、社区花园等基础设施的距离,更通过商讨过程建立起社区居民内部事务的共同体,可持续为社区本身赋权。

自然恢复案例:创智农园 © 四叶草堂

人与自然的连接:自然恢复

基于自然的解决方案(NBS)旨在通过环境提升来应对气候变化及其他与适应性相关的挑战[23]。如前所述,植物具有充当社区媒介的独特优势,除此之外,绿色空间还应作为人居环境的良性资源,成为推动实现小尺度空间公正性的核心对象。

408研究小组在“上海城市有机更新实践调研”项目中发现,以NBS为主导实现自然恢复的城市微更新和更新实践往往可获得更高的居民评价[21]。当前在上海、北京等地已展开一系列社区微更新与社区营造实践,包括刘悦来主导的四叶草堂实践、408研究小组的塘桥社区空间微更新、侯晓蕾主持的胡同花园微更新项目等。其中,四叶草堂在上海的社区花园项目已有60余处,它们将自然教育、园艺产业、地产公共空间设计、居民自治和网络提议相结合,已经形成多元的社区赋权机制。由此可见,以NBS或自然恢复为导向的实践在微观尺度上极具社会价值,小、快、灵的特质能够一定程度弥补绿地分布不均的现状,这更是一种针对空间实践的行动主义批判。

塘桥社区广场建成初期现场,项目旨在活化社区广场的公共生活 © 许可

人与运动的连接:步行系统

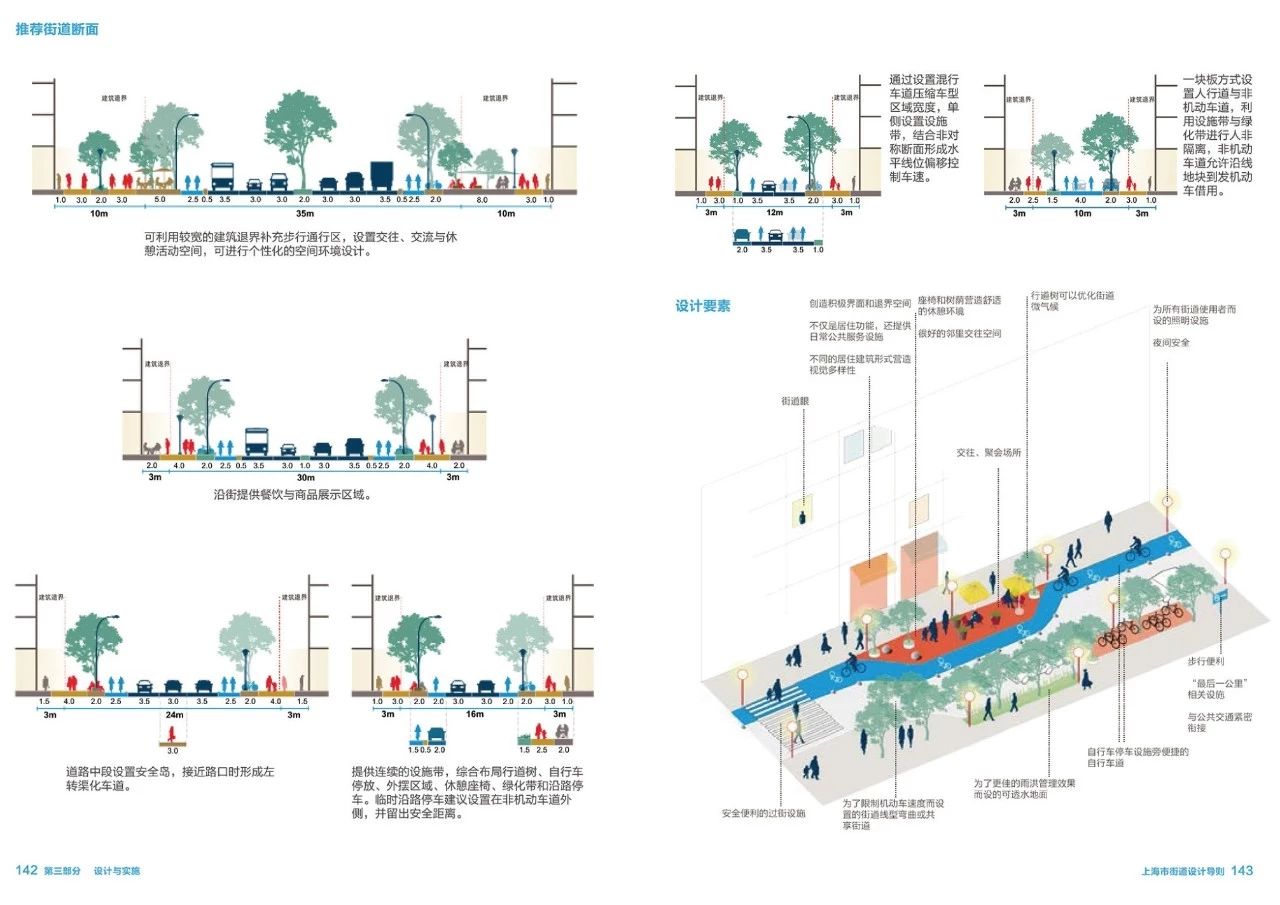

运动对身心健康具有重要价值。城市规划设计应当尽可能促进人们的身体运动,增进健康和社交。鼓励步行和慢行的城市设计已经成为主流,将高架道路、废弃铁路等市政交通设施改造为城市公共空间的实践在世界范围内有诸多实例,如纽约高线公园、亚特兰大环线公园、韩国首尔高线公园等。在过去10余年里,关于步行友好性的研究已在城市形态学、交通规划和环境行为学等领域占据核心地位;在全球各大城市制定的街道设计导则中,以步行为优先的设计也已成为交通规划的典范。

杰夫·斯派克所著《步行城市的规则:创造更好场所的101步》封面 © Island Press

《上海城市街道设计导则》中的“推荐街道断面”内容 © 上海市城市规划设计研究院

人与数据的连接:交互型城市

城市规划应具备通过数据快速响应社会隔离的能力,从而动态调整空间设计。换言之,动态的数据可以支持空间规划演变为动态的空间行动,而非反之发展为技术官僚。通过大数据、增强现实、虚拟现实等技术,可对现实空间施以良性影响。

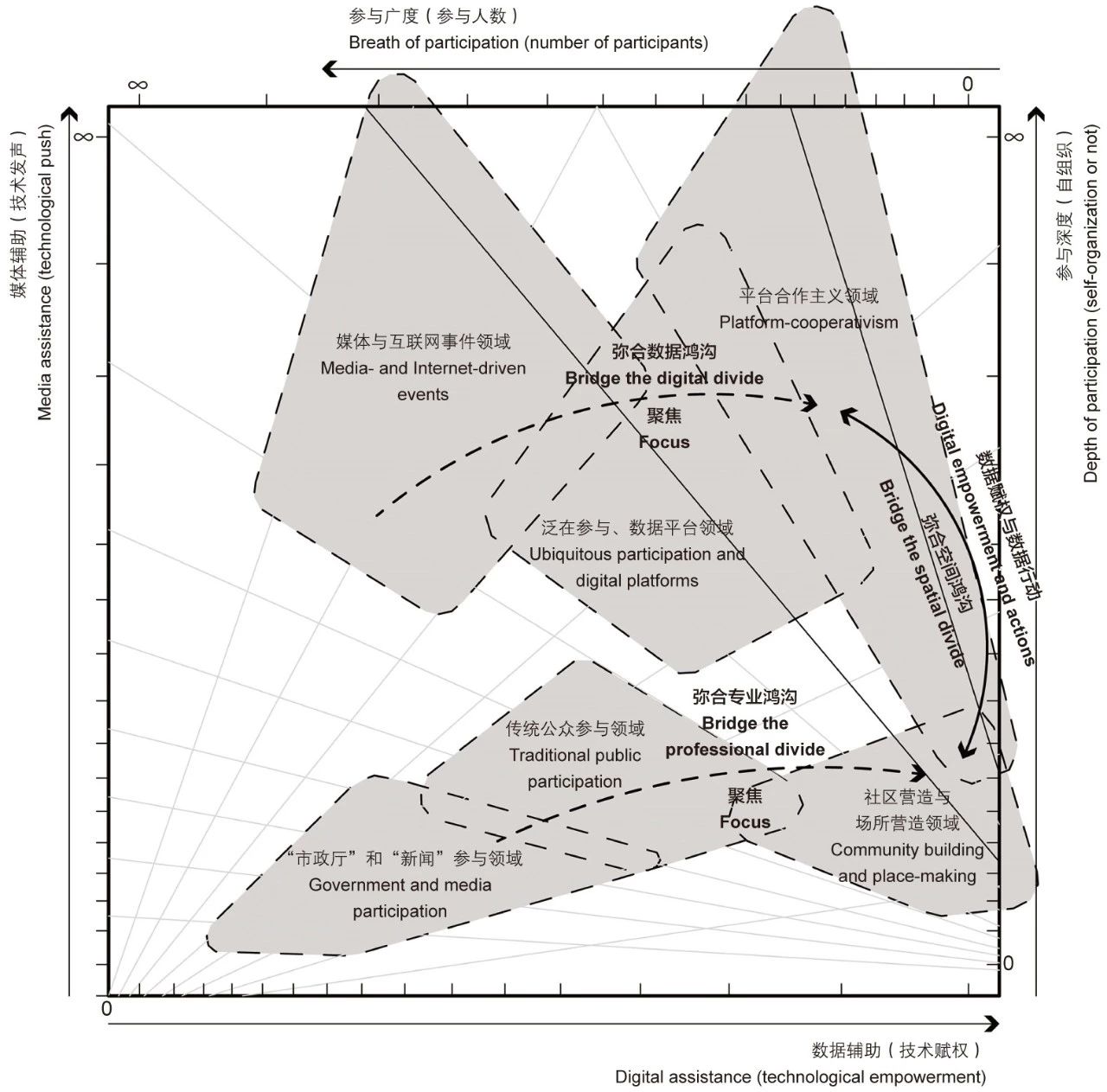

言语等人针对基于数据赋权的空间规划实践案例,总结出了前述模型在中国“城市响应”维度上设计师的介入过程,即媒体发声、数据归档、空间专业化实践、制度实践、形成社群及延续自组织,并用赋权矩阵的方式概括了空间实践的媒介性汇流[24]。将城市规划的数据实践作为激进技术的技术伦理[25],以公众参与、数据赋权、数据增强设计等方式构建交互型城市的理念十分令人期待。

数据赋权矩阵概括了空间实践的媒介性汇流 © 徐磊青、言语

4 结语

从城市美化运动到城市针灸、城市更新/再生,再到城市双修;从《雅典宪章》到《基多宣言》;从田园城市到街道设计导则与社区生活圈规划实践,语汇的更迭并未止步于修辞学意义,反而更显化出其本质要求的变化与对行动潜移默化的影响,在社会恢复相关议题中具有进行伦理约束的述行性。巨大而同质的城市既与原子化社会中存在的隔离与不平等具有内在一致性,也与城市病及个人精神问题紧密相关。响应社会恢复既是应对社会原子化的“处方”,也是规划途径与技术迭代的行动要求。

本文提出恢复性城市设计模型,并探讨了其中人与人、人与空间、人与自然、人与运动,以及人与数据之间的连接关系,这5类关系应当成为城市更新在恢复性主体选择上的参照与坐标,以使通过赋权手段解决根脉冲突问题的实践更具社会恢复性、韧性、永续性和多样性。当下中国的城市更新呈现了良好的革新趋势,但仍然需明确其实质是基于个体行动与地方社群的社会恢复,以及针对根脉冲突的结构性熵增策略。唯有如此才不会继续在工具理性与宏大叙事的过度主导中本末倒置。

参考文献

[1] Simmel, G. (1972). Georg Simmel on Individuality and Social Forms. Chicago: University of Chicago Press.

[2] Simmel, G. (2012). The Metropolis and Mental Life. In J. Lin & C. Mele (Eds.), The Urban Sociology Reader (pp. 37-45). New York: Routledge.

[3] Tönnies, F. (1957). Gemeinschaft und Gesellschaft [Community and Society]. East Lansing: Michigan State University Press.

[4] Yu, H. (2017). Back to the Life World and Lived World: A Case Study of Knowledge and Innovation Community Garden in Shanghai. Urban and Rural Planning, (4), 94-100.

[5] Tian, Y. (2009). The Trend of Social Atomization of China in the Transitional Period and Its Influence on Social Work. Social Science, (7), 71-75.

[6] Zhou, M. (2001). The Intermediate Organization of the Traditional Society in China and Its Functions. Jiangsu Social Sciences, (3), 179-183. doi:10.3969/j.issn.1003-8671.2001.03.032

[7] Fullilove, M. T. (2016). Root Shock: How Tearing up City Neighborhoods Hurts America, and What We Can Do about It. New York: New Village Press.

[8] Arrigo, J. M., & Wagner, R. V. (2007). Psychologists and Military Interrogators Rethink the Psychology of Torture. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 13(4), 393-398. https://doi.org/10.1080/10781910701665550

[9] House, J. S., Landis, K. R., & Umberson, D. (1988). Social Relationships and Health. Science, 241(4865), 540-545.

[10] Huang, Y. (2004). The Study on Urban Residential Segregation. Urban Planning Forum, (5), 65-72. doi:10.3969/j.issn.1000-3363.2004.05.011

[11] Xiao, Y., Wang, Z., Li, Z., & Tang, Z. (2017). An Assessment of Urban Park Access in Shanghai — Implications for the Social Equity in Urban China. Landscape and Urban Planning, (157), 383-393.

[12] Thwaites, K., Mathers, A., & Simkins, I. (2013). Socially Restorative Urbanism: The Theory, Process and Practice of Experiemics. London: Routledge.

[13] Bennett, K., Gualtieri, T., & Kazmierczyk, B. (2018). Undoing Solitary Urban Design: A Review of Risk Factors and Mental Health Outcomes Associated with Living in Social Isolation. Journal of Urban Design and Mental Health, (4), 1-7.

[14] Zhou, W., Sornette, D., Hill, R. A., & Dunbar, R. I. (2005). Discrete Hierarchical Organization of Social Group Sizes. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 272(1561), 439-444.

[15] Cheng, R. (2018). Planning and Practice of a 15-Minute Community Living Circle in Shanghai Guided by Promoting Implementation. Shanghai Urban Planning Review, 139(2), 84-88.

[16] Kent, F., & Madden, K. (2003). Creating Great Urban Parks: Project of Public Spaces. Places, 15(3), 71-73.

[17] Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1992). Public Space (Environment and Behavior). Cambridge: Cambridge University Press.

[18] Ichiko, T., Aiba, S., Yoshikawa, J., Nakabayashi, I., & Takamizawa, K. (2005). The Neighborhood Community-Training Program for Post-Disaster Recovery: Towards Preparing Community-Based Recovery Management. Journal of Natural Disaster Science, 27(2), 25-39.

[19] Lydon, M., & Garcia, A. (2015). Tactical Urbanism: Short-Term Action for Long-Term Change. Washington, D.C.: Island Press.

[20] Hsia, C. (2015). A Glimpse of Devil Appearance: Planning and Design in Urban and Regional Processes. Taipei: Tonsan Publications.

[21] Xu, L., & Yan, Y. (2018). Public Space Restoration: Practical Cases of Lab 408. Urbanism and Architecture, (25), 32-35.

[22] Jiang, W., Xiao, L., & Zhou, L. (2019, September 6). Shanghai Wujiaochang Street Breaks a Door between Two Neighborhoods. Xinhua Daily Telegraph. Retrieved from http://www.xinhuanet.com//mrdx/2019-09/06/c_138370297.htm

[23] Nesshöver, C., Assmuth, T., Irvine, K. N., Rusch, G. M., Waylen, K. A., Delbaere, B., … Wittmer, H. (2017). The Science, Policy and Practice of Nature-Based Solutions: An interdisciplinary Perspective. Science of the Total Environment, (579), 1215-1227.

[24] Yan, Y., Song, H., Xu, L., Qu, X., & Guo, Z. (2019). Digital Empowerment: A Digital Activism Plan and Relevant Network Society Critique of Neganthropocene Spatial Practice. New Architecture, (3), 128-135. doi:10.12069/j.na.201903128

[25] Yan, Y. (2017). Smart Politics or 1984: Intrinsic Singularity of Ethical Imperative. Time+Architecture, (5), 134.

参考引用 / Source:

Xu, L., & Yan, Y. (2019). Restorative Spatial Planning Practice in Response to Isolation, Segregation, and Inequality. Landscape Architecture Frontiers, 7(6), 24-37. https://doi.org/10.15302/J-LAF-1-020016

编辑、制作 | 王颖

版权声明:本文版权归原作者所有,请勿以江南电竞官网登录入口 编辑版本转载。如有侵犯您的权益请及时联系,我们将第一时间删除。

投稿邮箱:info@landscape.cn

项目咨询:18510568018(微信同号)